深切缅怀中国人民大学荣誉一级教授钟宇人先生

日期:2024-03-05钟宇人——“忠于人民”

我于1926年出生在一个破落的地主家庭。1939年从镇上的小学毕业后在湖南石门中学上初中。1942年到张家界(大庸县)私立中学--兑泽中学读书。当时,有很多下江人(江苏人、浙江人、安徽人被称为“下江人”)逃难逃到我们县城,其中有的留过学的,有的当过大学教员,他们教英文之类的课程教得很好。

1944年高中毕业后,我到重庆考大学。当时国民党贪污腐化,我受周围进步青年影响,思想开始转变,隐约感觉到今后的天下不一定是国民党的天下。当时重庆有共产党的报纸,还有民主同盟的报纸。我觉得中国今后一定要走向民主,不能走封建的道路。

后来,我顺利通过考试进入了中央大学。一年级时,我的主要收获在英语方面。我英语老师水平很高,新生用的教材是英国大使馆提供的,我把它们都翻译过来了,每一篇的内容直到现在我还大致记得,我当时把翻译的一篇文章《外向型的人和内向型的人》投稿给《中央日报》的“文学副刊”,居然发表了,还收到了稿费。到二年级以后,随着国内形势的变化,同学、同乡都分化了,我站在进步方面,从此以后,再也没有动摇过。当时,我因为不当言论成了一个“匪谍罪嫌”学生。两次被传讯、上法庭,接受询问后,由学校“保释回校”。

由于处境危险,我在一位名叫王盛生的同学(老乡)的帮助下,几经辗转,经由上海、天津、北京,最后到达解放区。

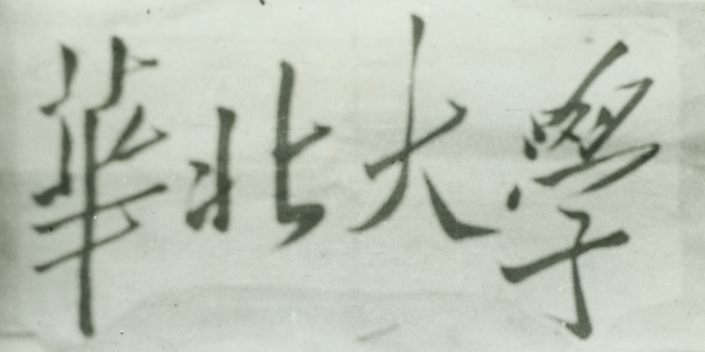

到解放区以后,沧州设有一个接待站。我们在接待站登记,然后被介绍到泊头镇,在那儿进行初步的审查。审查后,就通知我们去华北大学。去华北大学的驻地河北正定要坐火车,由于怕国民党飞机轰炸,只能晚上走。因为国民党迫害我,到共产党这边就好像回到母亲的怀抱一样,我们一路上就唱“解放区的天是明朗的天”,心里特别高兴。

到了华北大学之后,接待我的两个同志态度非常温和。进门的地方挂着一个标语:“来了就是主人”。看到这个标语就好像回到了家。当时我就向接待的同志申请入党,我说:“我来就是入党的,国民党要我的命,共产党救我的命,还使我走上革命道路,来到这里,我就像到了母亲的怀抱。”他们说:“入党好啊,但要看表现。你到你们班上去找班行政吧。”那时候把班主任叫“班行政”。于是我就找到班行政林阳同志,提出入党申请。申请的时候要写历史材料,我把我原来的思想怎么落后、参加“三青团”的情况、在大学怎么受迫害等等都写得清清楚楚。因为我认为自己要参加共产党,不能有任何隐瞒,对党的忠诚是第一的。而且隐瞒也隐瞒不了,会有人揭发,到时候就水落石出了。这样一来,我入党就比较晚一点,1984年12月26日才入党。原因一是思想水平问题,还有一个就是我高中时候在“三青团”里,这些历史问题都需要审查清楚。

我到华北大学之后,被编到21班。我和同学们相处得非常融洽,还当了学习组长。在华北大学本来要学三个月,要改造思想、学习革命史和党的政策、熟悉解放区的情况等等。很快,北平和平解放了,我学了不到一个月就被调去做干部,参加华北大学的招生工作。1949年3月,我调到华北大学天津分校工作,宋涛老师当时任分校主任。后来分校撤销,8月份我调回北京。

回到北京以后,我被抽调去了俄文大队,开始学习俄文。我的英语基础不错,所以俄文学得还比较好。后来又把我调到俄文教研室。俄文教研室负责培养专门的俄文人才,但当时的研究生很少,只有十几个人。而且比较困难的是学俄语没有俄汉字典,只有用俄日字典,因为日文中有很多汉字。但是我不懂日文,用俄日字典学习也不方便,所以自己就用俄英字典来学习了。当时领导还说我:“钟宇人学俄文怎么通过英文来学?这不找麻烦嘛!”其实对我来说并不麻烦,而且给领导也留下一个印象,觉得我两门外语都行。后来,又把我抽调到马列主义基础教研室当翻译。马列主义基础教研室是哲学系的前身,也是国际政治系的前身。后来在马列主义基础教研室的基础上,专门建立了哲学教研室,我又被调到这个教研室了。

哲学教研室原来在地安门的白米斜街,那里是宫廷式风格,有假山,有楼房,建筑很漂亮。不久,苏联专家来了。苏联专家里,最杰出的是凯列,他那时年纪不太大,人又聪明,很有天分,还是科班出身,很有优势,思想也非常活跃,在我们这儿影响特别大。萧前、黄楠森等都是通过他培养出来的,所以他对中国哲学界影响很深。其他专家不少人政治资历很好,在苏联红军当过指挥官,但学问不是太好。

凯列工作认真负责,慎重虚心,虽然承担了非常繁重的教学工作任务,但从不叫苦叫累,所以我们的师生对他都很尊敬,很佩服。当时萧前当凯列的助手,帮助凯列了解研究生学习的情况,收集问题和意见,他对凯列就非常佩服和尊重,无论凯列在哪个课堂讲课,他都要去听课,并作详细笔记。后来,萧前在回顾他和凯列的关系时,说了一句话:“我这一辈子,真正引领我走上马克思主义哲学的学习和教学道路的有两个老师,第一个是‘大众哲学家’艾思奇,第二个就是苏联专家凯列。”

当时哲学教研室的行政领导是齐一,他平易近人,对我们非常关心。有一次,他对我说:“你是‘口力劳动者’(因为我承担课堂口译的工作),我是‘腿力劳动者’(因为他经常要从位于地安门附近的教研室到位于东四六条胡同的学校校部去请示、汇报工作),我们都是‘劳动者’,就应该好好劳动,好好工作!”他说的这些话既幽默,又恳切,让我终身难忘。

哲学教研室讨论重要事项,都是齐一、凯列和萧前他们三人一起决定。我作为翻译也参加会议,所以我对教研室的历史是比较清楚的。现在常提到一个问题,哲学系的前身是什么?前一段时间学校搞院史的时候,有人说哲学系的前身是马列主义哲学研究班,这是不符合实际的。哲学系的前身是哲学教研室,也叫“辩证唯物论与历史唯物论教研室”,这是哲学系的真正前身。哲学教研室是校部直属的教研室,没有设在一般的系里,当时挂的牌子是“中国人民大学辩证唯物论与历史唯物论教研室”,这是正式的名字。刚成立的时候,哲学教研室是由成仿吾副校长直接管的,他在教研室的成立大会上亲自作报告。他说:“我们这个教研室叫什么名字,别人说叫哲学教研室。你可以把它叫哲学教研室,但是这不准确。为什么不准确?因为我们不是学一般哲学,我们要学习、要精通、要掌握的哲学是马克思主义辩证唯物论和历史唯物论哲学。”这就定下了方向,作为我们的传统,作为我们的指导方针,我们一辈子不能忘记这一条。马克思主义辩证唯物论与历史唯物论哲学,这是我们的指导方针,现在来说,因为理论的发展,也就是要把马克思主义中国化作为指导。这是我们办院、办系、办校的指导方针,也是人民大学自己的特色。要以马克思主义作为指导,要精通辩证唯物论、历史唯物论的哲学思想,要用马克思主义中国化的理论,也就是中国特色社会主义作为指导,这是不能改变的。

我从学俄语到担任俄语翻译,加起来一共七年时间。1957年,我转向教研工作,开始是研究马列哲学,后来因为我懂外文,就让我转到研究外国哲学。

有一件让我至今印象深刻的事,是关于吴玉章老校长的,吴玉章是我们党内的“五老”之一,是教育家、历史学家、政治家、无产阶级革命家,也是人民大学的首任校长。我们对他非常崇拜、尊敬。吴老对学生非常关心,有一件事情让我很感动。当年“铁一号”后面有一个阅览室,那时没暖气,就生火炉,烧煤炭。有一天,火炉的一只脚坏了,倒在地上。我当时就在旁边,因为没有经验,就直接用手去扶,结果把手烫伤了。很快吴老亲自来看望,还告诫我们要特别注意安全。他那时年事已高,而且身体也不好,还这么关心学生。

解放前,我在南京上大学,是一个普通的学生,整天搞学生运动,没有正确的学术方向,也没有达到研究的水平。但那是因为时代所限,在那个战乱的年代,也不可能静下心来搞学术。我的学术能力都是后来由党培养出来的。就现在而言,我认为研究的精神很重要,一个大学生如果没有研究的精神,就不能算一个合格的大学生。

在我学习和研究的历程中,一开始对辩证唯物论、历史唯物论很有兴趣,很重视。后来结合外国哲学进行研究,我对德国古典哲学,特别是黑格尔的哲学比较重视,把精力主要放在黑格尔哲学上。我仔细研究了黑格尔的著作,包括《精神现象学》、《逻辑学》、《小逻辑》等。

最初,当我选定以德国哲学作为自己的专业方向的时候,我就考虑学习德语。后来,当自己指导研究生攻读德国哲学博士学位的时候,我就确认,一定要掌握德语才行。就在这时,恰好我校李光谟先生在教务处支持下,给本校教师开了一个德语班。于是,我加入了这个班学习德语。经过自己的不断努力,我的德语学得很快,逐渐掌握了阅读、解析德国哲学原著的能力,这对我学习、理解德国经典、古典原著以及现代德国哲学都有很大的帮助。

指导研究生的时候,因为每个人的选题不一样,所以我必须跟着学,自己弄懂了才能指导学生。后来有几位外国语学院的老师选我作导师攻读博士学位。他们从工作需要出发,选择了英美语言哲学。我这方面基础薄弱一些,就采取了边教边学、教学相长的方针,这样对我们双方都有好处,效果很好。

因为我在研究生的培养上花费了很大精力,把培养符合质量的研究生放在了第一位,所以只有把自己的一些专题研究放在第二位了。虽然自己在专题方面研究不够,但也做过一些工作。我和社科院的同志合作编著了《西方著名哲学家评传》第3卷和第4卷,我担任主编。当主编就要分配工作任务,有的老朋友想独立做一个专题,我也主动让给他们,所以很多同志和我关系很好,在学术上互相合作。后来编《中国大百科全书》,我是外国哲学史编写组的成员,参加了很多次的会,也去过许多地方。

我在学习方面有一个座右铭,是“好学深思,知行合一”。我觉得除了要培养自己的研究性,另外要多看书,多读报。看书要用心看,知道这本书有什么特点,好在哪里。我到现在还坚持看书,就像王勃讲的,“三尺微命,一介书生”,我可以说是书呆子,没什么存款,钱都用来买书了。因为花钱买别的东西,很快就没了,买书的话就能放在那儿。书是为你服务的,可以经常向它请教,有什么问题要查阅,要核对都需要它。读报也要有重点,要有目的性地选择一些报纸,提出新的思维,从而使自己的思想跟上时代,站在最前沿。我经常看《光明日报》、《人民日报》,因为这两份报纸方向掌握得好,有些论断、评论比较有高度,另外有些学术期刊也需要看一看。就我学习的经历来说,我觉得马列主义的基础很重要。在人民大学念书的时候,我们就把马列主义基础原著,把马列主义的中国化、现代化作为指导,这样才有主心骨,不然思想就是漂浮的。这一点非常重要。古人说得好:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。以马克思主义的现代化、中国化为指导,这是我们安身立命的东西。

另外我还有一个思想上的座右铭。上世纪50年代初,大家都要学习苏联共产党的历史,毛主席曾说要把联共党史的几条结束语好好看一下。我当时很重视《联共(布)简明历史教程》这本书,在这本书上,我写下了 “对党无限忠诚,全心全意为人民”这句话,作为我思想上的座右铭。对党无限忠诚,要清清楚楚地加入党的队伍,不能玷污党的纯洁性;要全心全意为人民,说到底就是要为人民服务。我到解放区之后,把名字由“钟世珏”改为“钟宇人”,就是取自“忠于人民”的谐音,这也可以作为一个旁证。1984年12月26日,这对我来说是一个非常重要的日子。在我从南京国统区北上到华北解放区36年后,我终于在这一天光荣地加入了中国共产党。这是华北大学、中国人民大学长期用马克思主义、毛泽东思想对我进行教育的结果,这样,我才从一个懵懂的青年成长为一名忠于党、服务人民的大学教员。我对此是有很深切的感受和体会的,是永远不能忘怀的。

(2008年11月,校史研究室根据录音整理,2011年1月,经钟宇人教授本人修改审定)

(编审:楚艳红)

人物简介:

钟宇人(1926.04—2024.03.02),原名钟世珏。湖南临澧人。中共党员,著名西方哲学研究专家、翻译家,中国人民大学荣誉一级教授。

钟宇人1945年9月考入重庆中央大学政治系学习。翌年六月,随学校复员南京。因思想倾向进步,1948年11月进入冀中解放区正定华北大学政治班学习。1949年3月至8月在华北大学天津分校任政治班副队长。1949年9月在北京开始学俄语,随后进入中国人民大学俄语教研室攻读研究生。1951年4月调作翻译,先后在马列主义基础教研室和哲学系担任苏联专家的课堂口译,是当时校内几位“名译”之一。1957年7月转作教员,在讲授了两年马克思主义哲学史后,转入西方哲学史专业的教学和研究。1990年被国务院学位委员会批准为博士生导师。1992年开始享受政府特殊津贴。

钟宇人曾翻译哲学教材,编写马克思主义哲学史、欧洲哲学史教材,给研究生开设“黑格尔精神现象学”、“黑格尔小逻辑”等专题课程。他精通俄语、英语和德语,主译出版了《唯物辩证法的范畴》等著作,撰写了《列宁论革命主观能动性》、《新中国自然科学发展的道路》等批判性文章。20世纪80年代后,他着重研究欧洲经验论与唯理论哲学,不久转而专攻德国古典哲学及德国现代哲学。主要成果包括:主编《西方著名哲学家评传》第3卷和第4卷;撰写《经验论与唯理论之历史考察》、《休谟的怀疑论——哲学上的中间派》(合著)、《(经验论的先驱)特莱肖评传》、《黑格尔认识论概述》、《黑格尔实践学说初探》、《从黑格尔到马克思的异化理论》等文章;担任《中国大百科全书·哲学卷》外国哲学史编写组成员、《英汉辞海》(上、下卷)编委,主译了《十四—十八世纪辩证法史》等。